本文從治理的基本概念出發,讨論了标準治理的基本邏輯,提出基于治理的标準知識體系分類,包括(1)标準化組織與标準、(2)傳播與實施 /标準經濟學、(3)标準與技術創新/标準必要專利(SEP)、(4)政府政策與技術法規、(5)标準化曆史,以及(6)其他共6個方面,在此基礎上提出可視化的标準治理知識體系框架,并以知識體系分類為基礎對标準治理學術研究的範圍和内容進行了讨論,對當前标準治理學術研究現狀進行了綜述。

關鍵詞:治理、标準、知識體系

1、概述

從上個世紀末信息技術的發展,标準中必要專利的出現,标準在市場競争、産業發展以及公共管理中的重要性越來越大。WTO/TBT協議把标準和标準化在國際貿易和全球治理中的地位更進一步提高。國内外對于标準化基本理論的研究開始迅速發展。除了傳統經濟學、管理學以外,網絡經濟學、法學、産業創新理論、公共治理理論、社會學等領域全面介入,對标準、标準化的内涵和外延、标準和專利與創新/壟斷的關系、标準的經濟效益等方面開展跨學科研究,形成标準化學科發展的新特點。标準不僅僅是促進經濟發展的重要基礎設施,政府治理的重要政策手段,而且也成為公共治理和民間自治理的關鍵要素之一;在國際層面沒有“國際政府”的情況下更體現出标準作為公共品在全球治理中的重要性。

治理理論自20世紀90年代在國際學術界興起以來,在國内産生了廣泛的影響。我國的改革開放需要經濟和社會管理的現代化,恰好形成現代治理理論能夠适用的社會條件。現代治理理論的發展與我國現代化進程的交彙産生了極佳的契合點。經過學術界和社會各界的共同努力,現代治理思維很快成為了社會共識。我國的标準化界和學術界也都普遍認為,标準在現代治理理論和實踐中占有非常重要的位置。但是到目前為止,學術界對标準化的探讨還都集中在對标準的經濟效益,以及标準與創新、專利、壟斷之間的關系等問題的研究,還缺乏對标準和現代治理之間關系的深入探讨。

本文試圖從國内外開展的标準化學術研究進行歸納,構建基于治理的标準知識體系。采用的方法是從标準化治理的視角出發,對國内外的對标準化的研究進行調研和梳理,歸納提煉出标準治理的基本邏輯脈絡,通用知識和專門領域知識,用可視化方法構建基于治理的标準化知識體系框架,并對學術研究現狀進行綜述。

Verman L C(1973)曾經論述說“标準化是一門學科”,希望本文能夠對标準化學科建設有一定的貢獻。

2、有關治理的基本概念

俞可平(2002)認為,在關于治理的各種定義中,全球治理委員會的定義具有很大的代表性和權威性。該委員會在《我們的全球之家》的研究報告把治理(governance)定義為:治理是各種人和機構(包括政府的和民間的)處理共同事務的諸多方式的總和。它是使不同的、相互沖突的利益得以調和并達到采取聯合行動的持續過程。它既包括正式機構的和體制授權的強制性服從過程,也包括人或機構都同意的或認為符合其利益的非正式制度安排。

Bob Jessop (1998)在上個世紀末指出,治理一詞僅在那時才進入到社會科學的标準詞彙當中,而且在不同外行圈子裡成為時髦用語。……但是一般來說,可以識别出(治理的)兩種關系緊密且互相嵌入的含義,第一種含義是指互相依賴的活動之間任何類型的協調,其中包括三種類型,無序的交換、組織的層級結構(hierarchy)、以及自組織的平面網絡結構(heterarchy);第二種含義更狹窄,僅指平面網絡結構(heterarchy)或自組織……,其形式包括自組織的人際網,經談判的組織之間的協調,以及去中心化的,受環境調節的系統間調控。 後面兩種情況涉及到多代理、多機構和多系統的自組織調控,彼此之間獨立運作,但是因為相互依存而在結構上又相互聯系。這兩個特征對促進依賴于平面網絡結構(的治理形式)尤為重要。

Gerry Stoker(1998)提出治理理論的5個論點,包括:(1)治理是指既包括政府,又包括非政府的很多機構和行為者。(2)治理指出在處理社會和經濟問題時,界線和責任是模糊的。(3)治理提出在集體行動(collective action)中的各機構之間存在權力依賴。(4)治理是指行為者自主的自治理網絡。(5)治理認為,政府辦好事情的能力并不在于它掌握着下命令或運用其權威的特權,而在于政府可以動用新的工具和技術手段進行調控和指引。

郁建興和劉大志(2003)指出,治理理論沒有停留于對國家權力進行憲政層面制衡的古典自由主義立場,而是明确提出了多中心治理觀點,使得一直由行政官僚負責的具體公共事務這部分自留地,也不得不向個人和其他組織開放,通過協商合作的方式來共同管理,從而分享國家對内主權中的行政管理權部分。

申建林和姚曉強(2015)歸納出治理的基本理念和規範:一是治理主體的多元化,即政府不再是唯一的權力來源,而隻是衆多治理主體之一。二是主體間責任界限的模糊性,即衆多的私營部門和非營利性組織等第三部門在分享權力的同時也承擔相應的責任。三是主體間權力的依賴性,即衆多的治理主體間沒有一個絕對的權力和權威,彼此相互依賴共同合作才能形成公共決策。四是自主自治的網絡體系。也就是說,一種管理形式隻有具備了這四種要素,才能稱之為“治理”。與傳統的統治和管理行為相比,治理具有更多的解構主義和後現代性的特征,如去中心化、去确定性、去結構化等。

3、标準治理的基本邏輯

自從1901年英國成立工程标準化委員會(ESC)開始,近代工業标準化已經有了一百多年的曆史。标準化從一開始就表現為工業的自組織行為。曆史上首先倡導标準化的并不是工程技術人員,而是商人。20世紀初成立的12家國家級标準化組織大部分都體現為民間非營利組織性質。包括企業、研究機構、大學、測試和認證機構等各種利益相關方自願參與到标準化組織當中為紛繁複雜的産業創新尋求統一的技術規則或技術解決方案。這些利益相關方都是獨立運行的機構,在不同的标準化組織中找到了能夠參與互動的界面。治理主體是多元的,相互之間沒有隸屬關系。權力是分散的。

标準化組織本身并不對标準内容采用的技術方案施加任何影響,完全由利益相關方自己做出決定。标準化組織的基本責任是提供确保标準制定過程“公開,透明,協商一緻”的遊戲規則,防止利益相關方的利益受到侵害,還要防止标準的制定過程受到個别組織(包括政府)的操控。利益相關方派出的專家在标準化組織中扮演談判代表的角色,各自都有相應的利益訴求和激勵誘因,在标準組織中交換知識資源,披露知識産權,讨論技術方案,可能要經過激烈的争論、讨價還價和妥協,通過既定的遊戲規則(如協商一緻)找到統一的技術解決方案,利益相關方最終達成技術協議,标準化組織産出标準。标準化過程中的利益相關方之間的關系是平面網絡結構(heterarchy)的一種。他們各自獨立運作,各種标準化組織成為他們在技術上互相聯系和協調的網絡節點。

除了作為各類利益相關方聯系的節點,标準化組織也為參與标準化的個人形成人際網搭建了平台。利益相關方派出技術專家參與标準化組織的工作。有的标準化組織也允許個人代表參與标準化。由此形成的人際網在标準化活動中的協調關系也起到非常重要的作用。例如, Murphy C & J Yates(2009: 36-42)對ISO的技術委員會(TC)中參與标準化的個人做出這樣的描述,企業、研究機構等都是下級服從上級的等級制組織。而到了TC裡面,人們進入了一種“協商民主”的環境,能夠享受一種公民文化(civic culture)。人們在其中以公開透明的方式讨論問題,以平等的身份進行争論,在必要的時候還要妥協,在投票的時候還可能要接受不利于自己的投票結果。企業派人參加标準化,一般都會要求參加人要代表企業利益。但是當他進入委員會之後,那裡的氛圍會讓他有機會聆聽更廣泛的見解,從而能夠超越自己公司的利益和自身封閉的專家知識,成為一名見多識廣的标準化專家。标準化工作還把這些工程師們帶入了更大的社會網絡,讓他們還擴展了布迪厄認為的資本形式——即增加了“社會資本”。

(Bourdieu, P. and L. Wacquant,1992)。這對于參加标準化的個人來說是很強的參與誘因。

标準的實施和傳播過程是一個非常複雜的過程。這個過程包括标準化組織的努力,做宣傳、廣而告之,進行相關的培訓,利用自己的平台發布标準信息等。但是一個新的标準能夠在市場中取得成功還需要得到多數企業的認同。如果一個在市場中具有舉足輕重的企業(可能是參與标準制定的企業)開始實施某項新的技術标準,它會利用自己在工業生态網絡的優勢位置要求相應的上下遊企業也開始采用該标準。生态網絡中的核心企業和周邊的上下遊企業雖然都是獨立運作的,但是會形成某種形式的技術協調關系,并且還可能伴随着專利的授權。在這種情況下,周邊的上下遊企業往往會跟随核心企業采用标準,否則可能會被淘汰。

這種企業之間的技術協調關系讓标準承載的技術方案迅速傳播。标準的傳播與實施是技術規則在工業過程、經濟發展或社會生活中發揮作用的過程,創新技術形成的解決方案最終能夠形成規模效應,推動經濟的發展。這是标準治理最終産生效用的過程。但是,市場對一項标準的實施有的時候會遭到某些企業的抵抗。因為那些企業采用了不兼容的标準或技術方案。這同樣會形成市場競争。如果競争的結果讓一項标準在工業界未能得到真正的實施,就會形成标準治理的失靈。标準化組織制定的标準有成為垃圾标準的危險。

ICT産業的發展和平台經濟的出現讓标準的實施和傳播

通過以上讨論可以看出,标準治理的基本邏輯是,首先企業(市場)對創新技術有尋求統一解決方案的需求,第二是利益相關方到标準化組織中進行協調,達成統一并形成标準,第三是标準的實施過程在生态系統中企業之間的技術協調。其中标準的制定過程和标準在工業當中的實施過程都是多組織之間的自組織協調過程。這種過程是去中心化、多治理主體的。治理主體之間是沒有絕對的權威,雖然互相獨立但在标準的制定和實施過程中又互相依賴。自主自治網絡的形成在标準化過程中以标準化組織為節點聚集利益相關方,在标準的實施過程中則依賴于産業生态網絡中的各類企業之間存在的技術協調關系和資源配置關系。特别地,在标準化組織中的标準制定過程中所形成的網絡往往是組織(利益相關方)之間的治理網絡和專家人際網的疊加。

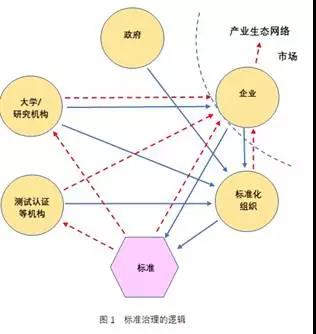

本文用圖1來表示标準治理的邏輯。其中标準化組織有不同的類型,一般認為可分為兩類——一類是傳統的正式标準化組織(SDOs)主要是指進入20世紀之後發展起來的一些在得到工業界承認的标準化組織,如ISO、IEC、ITU、各國的國家級标準化組織以及一些老牌的标準化工業協會等。這些組織都采用嚴格的公開透明、協商一緻基本原則;還有一類是非正式的标準化組織(SSOs)主要包括在20後期開始世紀蓬勃發展的聯盟、論壇等組織,這些組織比較靈活,追求速度和效率,僅采用大緻的協商一緻。參加标準化的利益相關方主要包括企業、測試認證機構、研究機構、大學以及政府等組織機構。在實際當中可能并不僅限于此。圖中藍色的實線箭頭表示标準的産生過程,紅色的虛線箭頭表示标準的傳播和實施過程。在實際當中,測試認證機構不僅參與标準的制定過程,同時還要負責證明和擔保企業的産品或服務的标準符合性。大學主要是在開設标準相關課程,開展标準教育和傳播标準知識中扮演重要角色。參與技術創新的研究機構同樣會參與标準化過程以及在标準的實施中發揮重要作用。

請讀者注意,圖1是簡化的,有些要素和相關内容并沒有完全表示出。例如,技術創新和專利、技術法規和強制性标準、政府在建立民間标準化環境中的責任以及反壟斷的責任等。進一步的細化将在本文第5部分給出。

4、面向标準治理的知識體系

筆者認為,構建面向标準治理的知識體系的主要依據應該是前面讨論的标準治理的基本邏輯。這裡把知識類型分為基礎知識、通用知識和專門領域知識(見表1)。基礎知識主要包括标準的基本概念和分類特性;通用知識主要包括管理學、經濟學、法學、公共管理學、社會學等學科的知識。标準治理專門領域的知識是重點,筆者把這部分按照标準治理的基本邏輯分為(1)标準化組織與标準、(2)傳播與實施 /标準經濟學、(3)标準與技術創新/标準必要專利(SEP)、(4)政府政策與技術法規、 (5)标準曆史及(6)其他6個方面。

表1 面向标準治理的知識體系

知識 類型 |

知識門類 |

知識要點 |

基礎 知識 |

基本概念 |

标準的定義、内涵、外延 |

分類和特性 |

基于經濟學的分類,基于社會學的分類等 |

通 用 知 識 |

管理學 |

管理活動的基本規律和一般方法等 |

經濟學 |

價值規律或經濟規律,資源的優化配置與優化再生等 |

法學 |

法律、法律現象以及其規律性等 |

公共管理學 |

公共組織,尤其是政府組織的管理活動及其規律等 |

社會學 |

社會行為與人類群體等 |

工程學 |

工程技術标準的内容 |

專 門 領 域 知 識 |

标準化組織/标準 |

傳統标準化組織(SDOs)、委員會标準化、标準化基本原則、各類聯盟組織(SSOs)、專利政策(RAND/FRAND)、專利披露與企業利益等 |

标準的特性與治理、利益相關方參與制定标準的誘因和激勵因素、創新技術與标準提案等 |

基本遊戲規則、協商一緻與 “大緻的”協商一緻、标準組織中的利益博弈與技術民主等 |

傳播與實施/标準經濟學 |

标準的傳播、産業生态系統與标準治理、企業之間的技術協調、測試與認證等 |

市場競争中的标準、标準的網絡外部性、标準的經濟效益(宏觀/中觀/微觀)/标準經濟學等 |

标準與技術創新/标準必要專利(SEP) |

标準對創新的作用、創新網絡中的标準、企業标準化戰略、産業創新體系等 |

标準必要專利與創新、标準必要專利的兩面性(促進創新和産生壟斷)等 |

政府政策/技術法規 |

各類标準化組織産生的環境、注冊和監管、反壟斷治理等; 與标準相關的國家科技創新體系和公共政策 |

全球不同的技術法規體系、強制性标準和技術法規、自願性标準和技術法規、WTO/TBT與國内規制等 |

标準化曆史 |

ISO/IEC、美國、歐洲、中國、日本等标準化近代史等 |

其他 |

标準與文化、标準與消費者、标準化教育等 |

5、标準治理學術研究綜述

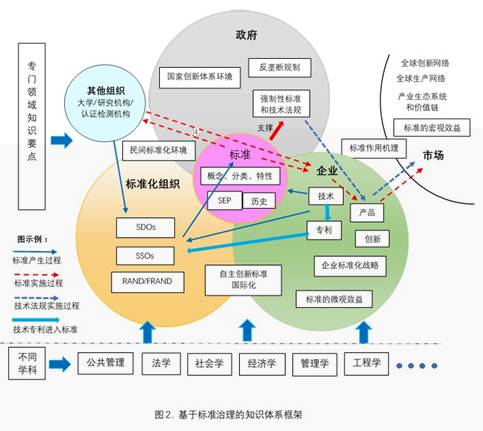

通過前面的讨論,結合标準治理的知識體系,本文進一步把标準治理的基本邏輯細化為圖2,作為可視化的标準治理知識體系框架。下面對圖2做出具體說明,對每個知識門類下的知識内容、研究範圍和要點給予評述,并給出一些已開展的典型研究,希望對讀者能夠有一定的啟發。

5.1标準化組織和标準

(1)标準化組織

各類标準化組織在标準治理體系當中占有非常重要的位置,對不同類型标準化組織和标準本身開展研究非常必要。從治理的視角對标準化組織開展研究,應該對各類标準化組織分别研究它們的組織類型,分析其會員政策、利益相關方的組成,組織運行方式、制定标準的遊戲規則(如,協商一緻原則)、專利政策(RAND/FRAND)、具體标準化組織案例剖析等。

傳統标準化組織在技術委員會(TC)中采用的協商一緻标準化代表了近代工業标準化極為成功的組織形式。ISO、IEC等傳統标準化組織雖然組織形式是民間非營利組織,但是其成員既有民間組織,也有政府組織。縱觀各個國家的國家級标準化組織,發達國家絕大部分都是民間标準化組織,而第三世界國家、工業後發展國家(特别是亞洲國家)大部分都是政府組織。全球标準化體系已經發展成為政府和民間治理的混合體。所有這些組織為搭建利益相關方的自組織網絡做出了卓有成效的貢獻。

例如Murphy C N & Yates J A (2009)通過對國際标準化組織ISO進行的全面考察,對标準化的自願性、協商一緻以及專家的作用等進行了社會學研究,對ISO作為重要經濟基礎構架的推動者角色以及ISO标準化方法在全球治理中的重要意義進行了探讨。De Vries H J. (1999)的研究以歐洲的國家級标準化組織為背景,結合ISO和歐洲标準化組織CEN等,對國家标準化組織進行了深入考察,包括協作形式、标準化組織形成的網絡、利益相關方、标準開發過程分析、技術委員會秘書處,國家标準化組織能夠提供的服務以及企業、消費者的需求,等等。De Vries H J.(2015)還對歐洲的九個電工标準化國家委員會(NCs)進行了研究,指出老化的歐洲電工技術标準化治理形式需要改革,并給出了3個建議方案。

從上個世紀後期發展起來的标準聯盟和論壇類組織,如IETF、W3C、3GPP等,其實質是工業界因為信息通信技術(ICT)超乎尋常的快速更新換代所做出的反應。在學術界對标準聯盟組織結構和運行模式開展研究的學者不是很多,比較典型的有Simcoe T (2012)。他認為Ostrom E所研究的公地問題(common problem)與技術标準中存在的反公地問題(anti-common problem)具有内在的對稱性。所以可以把Ostrom分析問題的方法擴展應用到研究自組織的标準制定機構(SSO)。Simcoe研究得出的結果說明很多标準制定組織都能自行解決很多問題,如清晰定義進行監視和實施許可承諾(licensing commitments)的邊界和機制,在必要實施FRAND承諾的場合他們會清楚地闡明基本原則等。Updegrove A (1995)的研究認為聯盟(Consortium)是标準化中的重要力量,但是他們要像傳統SDO一樣小心,因為他們在受到的所有影響因素中有的是同樣要施加到SDO的,也有的則是它們自己要遭受的。Updegrove對X聯盟(X Consortium)和OGC聯盟(Open GIS Consortium)進行考察後發現,這些因素讓聯盟在其生存中多少有點像市場中的一股力量。Leiponen A E (2008)對3GPP會員情況的研究顯示出,聯盟的合并和亞洲企業的進入形成在3GPP委員會中有更多的企業參與到新技術規範的開發過程中;在聯盟中形成的與(其他)标準制定組織同行的聯系促使其正在開發的标準出現變更的需求。這對于企業和政策制定者來說都有重要意義。近年在國内也出現了一些對團體标準化組織(協會)和聯盟組織的研究,例如王平和梁正(2017)對我國非營利标準化組織基于組織特征的案例研究等。

對标準化組織的另一種研究是對一個國家标準化組織體系進行宏觀研究,以及國與國之間的對比研究。這相當于針對具體标準化體制進行案例研究和對不同體制的特征做比較研究等。對标準化組織開展研究的主要是管理學、社會學界,對專利政策開展研究主要是法學界和經濟學界。例如,在國際上D. Ernst(2012)的研究比較典型。他對美國分散的且非常靈活的标準化體系進行了考察,分析了它充滿活力的原因,并且指出美國體系存在缺乏協調性的問題,以及美國也有政府和民間機構尋求共同協調開展标準化的趨勢等。進入21世紀之後,我國出現很多标準化體制比較研究,主要是對歐美日等發達國家進行标準化體制考察,與我國的體制相比較,并提出我國标準化體制改革的建議。例如,趙朝義、白殿一(2004)的關于适應市場經濟的标準化管理體制研究;王平和侯俊軍(2017)的基于治理的觀點對我國改革開放過程中标準化體制轉型的研究,等等。

總體上說,學術界對傳統标準化組織所做的研究還相對有限,目前僅僅隻有少數學者在做這方面的工作,對于很多标準化組織的多學科深入剖析還沒有實質性的開展。

(2)标準及其産生

标準是在各類标準化組織中的利益相關方共同協調産生的解決方案或技術規則,并且可能在工業過程中得到實施,而且标準無論是在其産生還是實施過程中都是治理的主線,所以對标準本身開展研究同樣非常必要。其研究内容應該包括:标準的特性,标準與治理的關系,标準與某些社會要素的關系(如責任與反饋、競争等)。對标準的社會學研究主要有Brunsson N & Jacobsson B (2000),以及Busch L (2011),研究内容包括對标準的内涵外延的讨論,标準的特性和分類。例如Brunsson N & Jacobsson B(2000, 46-48)對專家知識、标準的自願特性和責任之間的關系進行讨論。雖然标準的自願性衍生出專家知識無人負責的特點,但它卻對歐盟一體化市場治理的重要性越來越大。

對不同類型标準化組織中的标準制定過程的研究内容應該包括:利益相關方參與标準化的動機和誘因,标準制定過程分析,不同利益相關方在标準化組織中的行為,會員組成分析,利益相關方的互動方式、代表利益相關方的個人(專家)在标準化組織中的行為和作用,矛盾的協調和妥協,博弈和外交手腕,專利披露的時機與利益關系,以标準化組織為核心形成的組織網絡和專家人際網,等等。目前在标準和标準化過程這一領域開展研究的已經有社會學、經濟學、公共管理、創新經濟等學科領域。

例如Blind K & Mangelsdorf A (2016) 對德國的電子工程和機械行業中利益相關方的标準化動機開展實證研究,結果顯示出這兩個行業中的利益相關方在标準戰略聯盟中對工業友好型設計的規制有着強烈的興趣,而小企業積極參與标準聯盟則主要是為了從其他利益相關方獲取知識。Bind K的團隊針對标準化動機所做的實證研究在2016年還曾經到中國開展深入的調研工作。國際上有學者在研究标準化組織的同時也研究标準制定過程,比較典型的有De Vries H J. (1999),以及Murphy C N & Yates J A (2009: 25-45) 對國際标準化組織ISO中的協商一緻過程、标準化自願性的各個方面以及專家在其中的作用讨論的非常深入。

(3)專利政策和專利披露

關于标準化組織的專利政策(RAND/FRAND),在國際上已經有大量的學術讨論。筆者用standard RAND FRAND policy作為關鍵詞在谷歌學術上搜索,所得到的結果有1400多條,說明這個問題在學術界得到了一定的關注度。标準化過程中專利的披露問題在學術界具有極高的關注度,筆者用關鍵字standard patent disclosure在谷歌學術上搜索,返回的記錄多達74.6萬多條。目前主要是法學界、以及創新政策等領域對此開展研究。例如,Pentheroudakis C, Baron J.(2017)的研究主要是為FRAND承諾和FRAND許可費定義提供一緻的框架,所用的研究方法是建立在歐洲和其他國家的法院和競争管理機構對重大事件的分析和重要決定的基礎之上。該研究提供一個全面綜述,采用對比分析方法,包括在有關的判例法中FRAND許可條款是如何定義的,對法院和反壟斷機構使用的概念和方法的經濟合理性進行考察等。王益誼,朱翔華(2014)在其研究中指出,标準在采納新技術的過程中,與以專利為代表的知識産權發生交集,标準制定組織和機構需要合理有效地處理标準制定和實施過程中遇到的專利問題,從而确保标準所代表的公衆利益與專利所代表的私有權益之間取得平衡。

5.2 傳播與實施/标準經濟學

标準的傳播和實施過程是标準與經濟和社會互動的過程,是标準治理真正發揮作用的過程。對此開展研究可能包括的内容有,标準化組織自身的宣傳和培訓,曾經參加制定标準的利益相關方以及其他有關企業和組織在标準實施和傳播過程中的行為;企業之間因實施标準而形成的技術協調關系;生态系統中的某企業采用标準對其他上下遊企業的影響,技術協調關系的形成,以及标準技術方案在全球生産網絡和全球創新網絡中的傳播;實施一項标準可能面臨的其他标準或事實标準的競争;研究機構的研發工作在技術轉移的過程中對其他企業采用标準施加的影響;測試認證機構對實施标準的促進作用;實施标準(标準化)的效果(宏觀、中觀、微觀);大學的科研、教育和培訓對标準傳播和實施的影響,等等。目前對這些領域開展研究的主要是經濟學、管理學、組織學、倫理學等。

标準經濟研究的學術淵源部分來自于微觀經濟學理論和網絡型産業組織理論。網絡外部性(network externality)被認為是技術标準研究最基本的經濟理論。20世紀90年代,David和Greenstein(1990)提出了技術标準的競争模型,Katz和Shapiro(1994)從供給的角度提出了有發起人的技術标準競争模型,Farrell和Saloner(1992)從需求的角度研究了無發起人的技術标準競争模型。比較典型的還有Grindley P(1995)基于企業标準戰略所作的研究,讨論标準競争中企業所面臨的問題,以及如何讓标準效益最大化的問題,提出一個戰略和策略框架。

Blind K(2004)的研究讨論了标準的經濟影響,标準化動因理論假說、行業部門模型的檢驗、公司層面的實證檢驗、技術變革和标準化的關系、技術标準對貿易的影響、創新和标準化對宏觀經濟的影響,等等,并提出标準經濟學概念。他指出,“标準經濟學研究文獻大約在1985年到1995年的十年裡經曆了一個高分高峰”。G.M. Peter Swann(2010年)認為标準經濟學研究有幾個方面取得了進展,包括經濟計量學研究建立了标準化與生産力和經濟增長的關系;探索了标準化和貿易的關系;标準化與創新的關系;以及标準與經濟之間的黑箱模型已被打開等。國際标準化組織ISO于2011年發布報告,提出了适用于中觀和微觀層面分析标準經濟效益的價值鍊方法,并對全球21家企業進行了案例研究。

組織學和倫理學專家Boje D (2015)等人用組織變革方法(organizational change approach)對标準和規範(standards and norms)進行研究,探索對于走向全球的業務如何有效合理地應對四種标準和規範:(1)會計和商務(2)國際貿易 (3)社會 (4)安全、質量和環境。他們認為标準規範到處泛濫,成為流行病,常常互相矛盾且很多都不必要,但是也有些卻是非常有用和極為重要的。不僅僅商務,而且任何組織都要學會與之相處。該研究把現實世界看成是不規則碎片(fractal)組成,分為四重标準化(tetranormalizing)過程:社會/文化(SC)、生态/質量(EQ)、貿易(T)、經濟/會計(EC),并開發了多重不規則碎片方法解決組織機構被标準不規則碎片壓倒之混亂。

5.3 标準與技術創新/标準必要專利

這部分研究應該包括:标準與創新的關系(促進或阻礙)、标準在市場競争中的地位和作用、以及成功的标準案例研究等;事實标準的産生以及在市場競争中的特點和作用;企業标準化戰略、産業創新體系;标準促進/阻礙經濟發展的機理;标準必要專利(SEP)與創新、标準必要專利的兩面性(促進創新和産生壟斷),反壟斷治理等。創新經濟學和法學界對标準與技術創新和标準必要專利等開展了一定的研究。

标準對技術創新的作用一直是學術界争論的焦點。Choi,Lee和Sung (2011)對528篇相關論文的統計分析顯示,學術界對标準化與創新的關注主要分布在管理、經濟、商業、工程管理、計算機和通訊等領域,研究内容主要分為三類:标準化對創新的功能作用,标準化戰略和影響以及不同類别的标準研究。Knut Blind(2013)對标準和創新之間的研究進行了系統總結,指出不同類型标準在創新活動中的作用:技術變革和促進技術的擴散,但也有可能阻礙創新。Kwak J, Lee H, Chung D B.(2012)針對中國移動通信工業的聯盟結構演變以及對國際标準化的影響開展研究,認為中國在電信國際标準化體制裡面已經成為非常重要的競技者,正在努力把自主技術推向國際标準。中國在全球标準治理中已經成為一股不可忽視的力量。

學術界對标準中的必要專利的研究可以大緻分為兩類——①産業創新和戰略理論的研究,以及②法學界的研究。因為專利是創新知識的重要載體,而标準的必要專利問題大量出現在标準聯盟(consortia)當中,其中還體現出專利持有人的競争戰略,所以标準的必要專利成為産業創新和戰略理論研究的重點。而法學界對标準必要專利的研究主要關注專利在标準化組織中的披露,RAND/ FRAND承諾的實際意義以及在實際當中的不公平,專利劫持、專利陷阱、訴訟當中的救濟問題等等。

例如,Baron J, Blind K, Pohlmann T(2016)的研究重點是專利對标準化相關的技術進步速度和走向的影響。研究發現标準必要專利對于标準的連續技術進步有着很強的正向影響但是它對非連續标準的替換有着顯著的延遲作用。Contreras J L & Gilbert R J. (2015)對标準必要專利(SEP)的研究指出“合理許可費(reasonable royalty)”的專利損害賠償計算框架經過長期演變,其原始目的已經變成為如今被很多批評者看作是一種潛在誤導或天馬行空。他們基于針對标準必要專利對公平合理無歧視(RAND)的義務進行的學術和司法分析,提出了一個修改合理專利費計算框架的建議。

Ernst D(2012)的研究認為,持有标準中核心技術專利的專利權人具有做出機會主義行為的潛在可能性,運用“戰略性專利申請”與事實工業标準相結合進行尋租已經改變了國際标準化體系運行的動力。Ernst D, Lee H, Kwak J. (2014)指出,由于标準具有對技術知識的傳播作用,當後發國家面對發達國家主導的專利許可的時候,技術标準是專利許可的一種替代。張平(2009)的研究從現有标準化組織的專利政策以及相關司法判例分析專利權限制的合理性,認為專利權人的RAND承諾是事先的合同限制,不可更改和撤銷。技術标準一旦受制于知識産權,就會形成絕對地市場壟斷,公平競争與公共利于考慮是司法救濟的重要考慮因素。

5.4 政府政策和技術法規

在全球治理的環境中,各國政府為了提高國家産業标準創新能力都會在标準化和創新政策、戰略等方面有财政資金投入。例如,NIST作為協調的美國智能電網标準項目,德國工業4.0項目。政府往往還對标準和創新有相應的政策,如美國的NTTAA法案和創新法案IA;有時政府也會對重大标準的實施進行幹預,例如我國對于3G無線通信标準的發牌。所以對于政府的政策、資金投入對整個标準治理的影響研究非常必要,包括政府對标準和創新的政策、措施、資金投入方式、成功案例、與民間治理的互動和協調、治理效果評估、以及治理成功與失靈等分析研究。但是目前對政府标準治理的政策和幹預的研究還非常少。能夠見到的學術研究成果非常有限。例如Von Dollen D 等人(2009)給NIST的研究報告中指出,2007年的能源獨立和安全法案(EISA)讓NIST成為了美國智能電網标準化項目的總牽頭單位,負責協調智能電網的設備和系統互操作性的信息管理标準協議和模型框架的開發。報告給出了為開發互操作框架的暫定路線圖,對現狀、存在的問題、互操作标準開發協調的優先項目給予了說明;報告還給出了一個包括智能電網概念模型、構架原則和方法、以及網絡安全戰略的高層次體系結構。但是這種報告更多的還是從技術和标準角度制定項目的方案、進度、方法,還缺乏公共政策、管理、創新、治理等方面的學術分析。

進入21世紀之後,市場中的企業為了應對技術的高速發展和轉瞬即逝的市場機遇,可能需要不同形式的标準和技術合作,成立不同類型的标準組織,而且特别要“高速”響應市場的需求。這對政府管理形成極大挑戰。學術界應該深入研究标準化組織的政策環境,即如何在滿足政府管理的條件下确保标準組織的非營利性,成立“無障礙”,還要保證其成立能夠真正做到“快速”,從而不拖産業創新的後腿。這一點對于我國的标準化改革體制來說尤為重要。另一方面,政府的政策如何促進标準創新、防止利用标準必要專利在市場中的壟斷也是需要學術界關注的重點。最近幾年我國出現了很多标準化體制改革的文章,但是對于政府如何為民間标準化組織的成立和運行提供良好的環境目前還沒有看到很深入的學術論述。

關于标準化與公共政策、政府幹預的關系,例如,Kwak J, Lee H, Fomin V V(2011)所做的研究主要對中國和韓國ICT領域的自主技術标準案例進行分析,并且探讨政府在協調利益矛盾進行幹預所起的作用。Greenstein, Shane & Victor Stango (2006) 作為編者的論文彙集《标準和公共政策》比較典型,一共12篇論文,參與寫作的包括學者和工業界的專家。其中Cargill C(2006)的論文名稱為“标準化:失敗的範式”。Cargill指出,從1980年開始,标準化就從标準進行規制演變成在ICT領域中“很酷”的市場營銷工具。他認為,當标準化需要對改變商務需求有所響應的時候,就會侵蝕标準及其服務的市場價值。标準化提供并不純的公共品,政府有責任确保這個系統有效并且能夠響應公共需求。

技術法規和強制性标準問題是與标準治理相關的重要研究議題之一。發達市場經濟國家對于技術法規與自願性标準之間的區别和相互關系基本上已經達成共識。即技術法規政府進行監管的工具,而自願性标準是産生于民間支撐産業發展的“基礎構建(infrastructure)”;應該鼓勵技術法規引用民間标準化組織制定的自願性标準,等等。然而歐洲和美國形成了各自非常不同的技術法規體系。所以學術界應該開展對技術法規體系的研究,包括不同體系的特點,技術法規的産生過程,相關的法律規定,具體的監管形式和監管效果等。從全球來看,由于标準和技術法規在國際貿易争端中扮演非常重要的角色,有很多關于這方面的學術論述,但是對與技術法規體系及其和标準化體系之間的治理關系研究卻相對較少,反而我國對此卻又相對比較深入的研究。例如,劉春青(2013)對美國、歐洲、日本的技術法規體系分别開展研究和對比研究(共性和不同特征分析),強制性标準與技術法規的關系等。安佰生(2017)在WTO/TBT和國内規制語境下開展研究,認為世貿組織所謂技術壁壘實際上是規制壁壘,其核心問題是各國規制差異對貿易的影響;技術壁壘協定抹殺了成員間客觀上存在的技術經濟差異和政策選擇偏好(安佰生,2015)。

5.5 标準化曆史

開展近代工業标準化的發展曆史研究非常必要。縱觀全球标準化網絡,其中存在着不同類型的标準化組織和不同标準,各國存在這不同标準化體制,不同的企業标準文化,等等。所有這些都是經過幾次工業革命逐漸發展和演變而來。所有标準化組織都有其曆史根源。歐洲、美國,以及亞洲國家之間的标準化體系有着明顯的不同。曆史是現實的一面鏡子,通過标準化曆史發展軌迹的考察分析應該能夠對當今标準化治理發展的很多重要問題給予解答。

前面提到Murphy C & J Yates (2009:17-23)對ISO的研究首先是建立在對ISO的發展曆史的深入研究。他把ISO的曆史分為三個階段——形成能力(1947-1964),協助建立全球市場(1964-1986),以及拓展範圍(1987-2008)。還有就是Andrew L. Russell(2014)對美國的标準化曆史比較系統的研究。他從18世紀後期美國電報行業被西部聯盟電報公司(Western Union)壟斷開始,梳理美國由于開放自由的文化、廣泛成立協會的傳統所形成的标準化曆史,分析了美國開放标準的曆史淵源。他認為當今的标準化已經發展到了更加開放的“民間體制”(private regimes)時代,即“開放标準”時代。Wang P (2011) 的研究對近代标準化随着工業化發展過程的曆史進行了梳理和分析,包括工業化初期的企業标準化,市場經濟發展過程中的民間自願性标準,後來由于國際貿易而發展起來的國家标準和國際标準,以及相應的國家标準化組織和國際标準化組織等,并且在此基礎上論述了市場經濟中的技術标準和标準化組織的性質和地位。

5.6 其他

在标準自治理過程中還有一些不能忽略的要素,例如文化、消費者、教育等。在經濟全球化的今日,執行國際通行的技術标準已經成為了一種産業文化。技術人員在産品設計和解決工程技術問題的時候一定要查看是否需要采用标準是不言而喻的;一個國家的文化也一定會對這個國家的标準化組織形态産生影響。例如,Ang Z, Massingham P(2007)對國家文化、标準化相以及适應知識管理之間的關系開展研究。在标準與消費者方面,消費者在日常生活中一定會受到标準在方方面面的影響。例如,David(1990)提出的“憤怒的孤兒”(angry orphan),指消費者擁有的産品或系統是遵照老舊廢棄标準運行,失去技術支持,後繼的維護、更新和與新系統的不兼容,使它沒有繼續使用的空間。在标準化教育方面,大學工科基礎課中有很多都會把國際通行的标準寫進教材;在典型的機械工程學教材和電工學教材中都能夠找到ISO、IEC标準的有關内容,所以工科畢業生進入到企業之後自然會認為執行國際通行的标準是天經地義的事情。等等。所有這些要素都會影響民間自治理的過程。但是,學術界這些領域的工作都還非常欠缺,有待開展更加深入的研究。

6、結論

經過學術界和社會各界的共同努力,現代治理思維成為了社會共識,标準在現代治理理論和實踐中也占有非常重要的位置。本文從治理的基本概念出發,讨論了标準治理的基本邏輯,提出基于治理的标準知識體系分類,提出了一個可視化的标準治理知識體系框架,并以知識體系分類為基礎對标準治理學術研究的範圍和内容進行了讨論,對當前标準治理學術研究現狀進行了綜述。

本文的貢獻是:

1、提出了标準治理的基本邏輯,即标準制定過程以各類标準化組織為節點聚集利益相關方形成平面網絡結構,标準的實施過程依賴于産業生态網絡中的各類企業以及其他相關機構之間存在的技術協調關系和資源配置關系形成平面網絡結構;在這兩類自組織網絡協調過程中的治理主體都相互獨立卻又相互依賴,共同推進标準的制定或實施過程。

2、提出了基于治理的标準化知識體系和标準化治理的專門領域知識分類,包括①标準化組織與标準、②傳播與實施 /标準經濟學、③标準與技術創新/标準必要專利(SEP)、④政府政策與技術法規、⑤标準化曆史,以及⑥其他共六個方面,并在此基礎上梳理了标準和标準化的知識體系。由此提出了一個可視化的标準治理的知識體系框架,并按照專門領域知識分類對标準治理學術研究的範圍和内容進行了讨論,對當前标準治理學術研究現狀進行了綜述。

3、标準治理學術研究現狀——學術界對标準化過程中的專利政策、專利披露已經有相對深入的研究,但是對标準化組織、制定标準程中的組織網絡和人際網絡等問題的社會學研究還是剛剛開始;對标準與創新、标準化經濟學的研究正在逐步深入,标準必要專利和反壟斷研究已經成為學術界的熱點,标準實施過程中标準在全球創新網絡的傳播,與工業生态網絡、經濟社會的互動關系研究還有待加強。

作者簡介

王平1侯俊軍2梁正3

(1.中國标準化研究院;2.77779193永利;3.清華大學公共管理學院)

王平,研究員,原中國标準化研究院副總工程師,清華大學中國科技政策研究中心資深顧問研究員,長期從事計算機輔助設計和制造(CAD/CAM),以及制造業信息化标準化工作。

參考文獻

[1] 安佰生. 論技術壁壘的實質[J]. 中國标準化,2017,(01):117-121.

[2] 安佰生. 國内規制主權與自由貿易的沖突及解決方案——技術性貿易壁壘的本質及規則發展趨勢初探. 國際經濟法學刊, 2015, 22(3):146-179.

[3] 鮑勃·傑索普,漆蕪. 治理的興起及其失敗的風險:以經濟發展為例的論述[J]. 國際社會科學雜志(中文版),1999,(01):31-48.

[4] 格裡·斯托克,華夏風. 作為理論的治理:五個論點[J]. 國際社會科學雜志(中文版),1999,(01):19-30.

[5] ISO中央秘書處. 标準的經濟效益: 全球案例研究[M]. 中國标準出版社, 2012.

[6] 劉春青等. 國外強制性标準和技術法規研究[M]. 中國标準出版社. 2013.

[7] 毛海峰. 論安全科學的基礎規律與知識體系[J]. 中國安全科學學報,2009,19(10):21-27.

[8] 申建林,姚曉強. 對治理理論的三種誤讀[J]. 湖北社會科學,2015,(02):37-42.

[9] 王平. ISO全球标準化網絡中的自願性與協商一緻——墨菲與耶茨對ISO标準化與全球化的探讨[J]. 中國标準化,2015,(08):53-60+66. [2017-08-23].

[10] 王平,梁正. 我國非營利标準化組織發展現狀——基于組織特征的案例研究[J]. 中國标準化,2016,(14):100-110. [2017-08-20].

[11] 王平,侯俊軍. 我國改革開放過程中的标準化體制轉型研究——從政府治理到民間治理[J]. 标準科學,2017,(05):6-16+27. [2017-08-20].

[12] 王益誼 朱翔華. 标準涉及專利的處置規則[M]. 中國質檢出版社, 2014.

[13] 郁建興,劉大志. 治理理論的現代性與後現代性[J]. 浙江大學學報(人文社會科學版),2003,(02):6-14.

[14] 張平. 技術标準中的專利權限制——兼評最高法院就實施标準中專利的行為是否構成侵權問題的函[J]. 電子知識産權,2009,(02):15-17+21. [2017-08-22].

[15] Ang Z, Massingham P. National culture and the standardization versus adaptation of knowledge management[J]. Journal of Knowledge Management, 2007, 11(2): 5-21.

[16] Baron J, Pohlmann T, Blind K. Essential patents and standard dynamics[J]. Research Policy, 2016, 45(9): 1762-1773.

[17] Blind, K. The Economics of Standards: Theory, Evidence, Policy[M]. Edward Elgar Publishing Limited, 2004.

[18] Blind K. The Impact of Standardization and Standards on Innovation. Report[J]. National Endowment for Science, 2013.

[19] Blind K, Mangelsdorf A. Motives to standardize: Empirical evidence from Germany[J]. Technovation, 2016, 48: 13-24.

[20] Jessop B. The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development[J]. International social science journal, 1998, 50(155): 29-45.

[21] Boje, David M., ed. Organizational change and global standardization: Solutions to standards and norms overwhelming organizations[M]. Routledge, 2015.

[22] Bourdieu P, Wacquant L J D. An invitation to reflexive sociology[M]. University of Chicago press, 1992, 119.

[23] Brunsson N, Jacobsson B. A world of standards[M]. Oxford University Press, 2000.

[24] Busch L. Standards: Recipes for reality[M]. Mit Press, 2011:1-52.

[25] Cargill C, Bolin S. Standardization: a failing paradigm[A]. In Greenstein, Shane & Victor Stango, eds. Standards and public policy [C], Cambridge University Press, 2006, 296: 328.

[26] Choi D G, Lee H, Sung T. Research profiling for ‘standardization and innovation’[J]. Scientometrics, 2011, 88(1): 259-278.

[27] Contreras J L, Gilbert R J. Unified Framework for RAND and Other Reasonable Royalties[J]. Berkeley Tech. LJ, 2015, 30: 1451.

[28] De Vries H J. Standards for the nation: Analysis of national standardization organisations [J]. Erasmus University Rotterdam, 1999.

[29] De Vries H J. Governance of electrotechnical standardization in Europe[M]. Rotterdam School of Management, 2015

[30] David P A, Greenstein S. The economics of compatibility standards: An introduction to recent research 1[J]. Economics of innovation and new technology, 1990, 1(1-2): 3-41

[31] Ernst D. Indigenous innovation and globalization: The challenge for China's standardization strategy[M]. A Joint Publication of the UC institute on Global Conflict and Cooperation and the East-West Center, 2011:10-11. 中文版見:迪特.恩斯特. 自主創新與全球化:中國标準化戰略所面臨的挑戰[M]. 對外經濟貿易大學出版社,2012:12.

[32] Ernst D. America's Voluntary Standards System--A" Best Practice" Model for Innovation Policy?[M]. East-West Center, 2012:8-15,20-31.

[33] Ernst D, Lee H, Kwak J. Standards, innovation, and latecomer economic development: Conceptual issues and policy challenges[J]. Telecommunications Policy, 2014, 38(10): 853-862.

[34] Farrell J, Saloner G. Converters, compatibility, and the control of interfaces[J]. The journal of industrial economics, 1992: 9-35.

[35] Greenstein, Shane & Victor Stango, eds. Standards and public policy[M]. Cambridge University Press, 2006.

[36] Grindley P. Standards, strategy, and policy: Cases and Stories [M]. New York: Oxford University Press, 1995:1-54.

[37] Katz M L, Shapiro C. Systems competition and network effects[J]. The journal of economic perspectives, 1994, 8(2): 93-115.

[38] Kwak J, Lee H, Fomin V V. Government coordination of conflicting interests in standardisation: case studies of indigenous ICT standards in China and South Korea[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2011, 23(7): 789-806.

[39] Kwak J, Lee H, Chung D B. The evolution of alliance structure in China’s mobile telecommunication industry and implications for international standardization[J]. Telecommunications Policy, 2012, 36(10): 966-976.

[40] Leiponen A E. Competing through cooperation: The organization of standard setting in wireless telecommunications[J]. Management Science, 2008, 54(11): 1904-1919.

[41] Murphy C N & J Yates. The International Organization for Standardization (ISO): global governance through voluntary consensus[M]. Routledge, 2009.

[42] Pentheroudakis C, Baron J. Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases[J]. 2017.

[43] Russell, A., Open Standards and the Digital Age: History, Ideology, and Networks[M], Cambridge University Press, 2014: 278-279

[44] Simcoe T. Standard setting committees: Consensus governance for shared technology platforms[J]. The American Economic Review, 2012, 102(1): 305-336.

[45] Swann, G.M. Peter. The Economics of Standardization: An Update-- Report for the UK Department of Business, Innovation and Skills (BIS). Innovative Economics Limited, 2010.

[46] Updegrove A. Standard setting and consortium structures[J]. StandardView, 1995, 3(4): 143-147.

[47] Wang P. A brief history of Standards and Standardization organizations: A Chinese perspective[J]. Honolulu: East-West Center 2011, Working Papers, Economics Series, No. 117.

[48] Von Dollen D. Report to NIST on the smart grid interoperability standards roadmap[J]. Electric Power Research Institute (EPRI) and National Institute of Standards and Technology, 2009.

-THANKS FOR READING-

來源 | “标準化與治理”第二屆國際論壇論文集

|

「中國标準化」旗下刊物 《中國标準化》 《中國标準化》海外版 《标準科學》 《标準生活》 《産品安全與召回》 |

|

關注「中國标準化 」微信公衆号,獲取更多标準化重要信息!