羅章龍1896年11月30日生于湖南省浏陽縣,曾就讀于長郡第一聯合中學。1915年毛澤東以“二十八畫生”名義發出征友啟事。他是最早的呼應者,被稱譽為“管鮑之交,後無來者”。從此與毛澤東、蔡和森過從甚密,積極參加愛國青年活動。1917年畢業于長沙一中。1918年4月,與毛澤東等發起成立新民學會,後入北京大學哲學系德語預科。時值蔡元培任北京大學校長,蔡傾向革新,治學用人,均主張“熏陶中西,兼容并包”,一時北大學術思想空前活躍。蘇聯十月革命為中國人民送來了馬克思列甯主義,在這一新的思潮影響下,迸發了“五四”運動。羅章龍積極投身于五四運動,在火燒趙家樓事情中身先士卒。他如饑似渴地研讀馬列主義的經典著作,當時,共産國際文獻和馬列主義原著多以德文為主,更覺其博大精深,有“皓首窮經”之感。于是,他和一些情投意合的青年在1920年初發起組織了“北京大學馬克思學說研讨會”。1920年初參與組織北京大學馬克思學說研讨會。同年李大钊的指點下,參加北京的共産黨早期組織,11月加入北京大學社會主義青年團。後任中共北京大學支部書記,中國勞動組合書記部北方書記部主任,中共北方區委委員,成為中共最早的黨員之一。

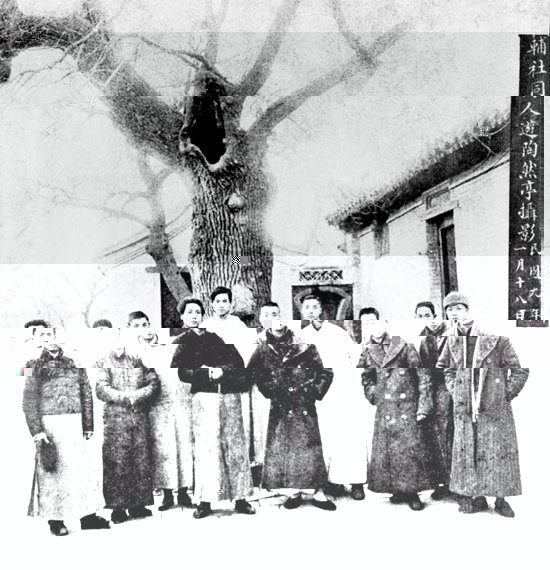

1920年1月28日,進步團體“輔社”同仁遊北京陶然亭時合影。左三王複生,左四為毛澤東,左六為羅章龍,左七為鄧中夏。圖/FOTOE 圖片編輯/陳俊丹

在此之前,他曾翻譯并出版了《康德傳》(作者為新康德主義者,德國社會民主黨成員)。同時開始從事工人運動的理論。他參加舉辦長辛店工人補習學校并到南口、唐山等地作路礦工人情況的調查,還主編了宣傳工人運動的刊物— 《工人周報》 。1921年中國共産黨正式成立後,羅章龍任北京大學支部書記,中共北京區委委員。9月,中國勞動組合書記部成立後,他兼北方分部主任。其後幾年,他頻繁奔走于長辛店、天津、唐山、石家莊、沈陽、哈爾濱以及隴海沿線與津浦沿線等地。結識了大批路礦工人領袖,比較著名的有:史文彬、王俊、鄧培、王荷波、孫方鵬、姚佐唐、康景星、遊天洋、蘇兆征、倫克忠、唐宏經和王維儉等。其中不少人經他引見加入中國共産黨。羅章龍是中國早期勞工運動的領導,參與組織北方地區的工會,先後參加領導了1921年底的隴海鐵路大罷工、1922年長辛店八月大罷工和十月開灤五礦大罷工等。1923年在領導京漢鐵路大罷工時,他和鐵路工人一道在長辛店與反動軍警捕鬥中光榮負傷。這次罷工結束後,他一面組織善後救濟工作,一面編寫并于當年三月出版了《京漢工人流血記》一書。該書為中共第一份詳盡報道“二七”鬥争史實的重要文獻。他是中國工運的實力派人物。至中共“六大”不斷是地方領導人,曾與陳獨秀、毛澤東等共同掌管中共地方的工作。在黨的“三大”、“四大”、“五大”、“六大”曆次代表大會上,他均被選為地方委員。但他的次要工作仍是在基層從事工人運動。勞動組合書記部成立後,他就努力于籌建全國鐵路總工會,出席了1924年在北京秘密召開的全國鐵路總工會代表大會,并掌管召開了第二次和第三次全國鐵路總工會代表大會。這兩次會後,羅章龍編寫了《1925年的中國鐵路工會》、《鐵總年鑒》及《革命戰士集》幾本小冊子,真實反映了當年中共領導下的鐵路工人英勇鬥争的史實。其中《革命戰士集》是最早的一部革命英烈傳。他曾任鐵總宣傳部長,在鐵總“三大”會後,他當選為委員長兼黨、團書記。1926年秋,北伐軍節節成功,攻克武漢後,他奉調至武漢地方分局工作,兼任湖北省委委員、宣傳部長和中共漢口市委書記。在此期間,他還擔任了中共湖北省委機關刊物《群衆》的主編工作。馬日事故後,革命情勢岌岌可危。他曾力主就地反擊,但未被主張讓步政策的地方所采納。不久,他被調往長沙,參加湖南省委新領導班子,任工人部長、地方工委部長、全國總工會委員長、全總黨團書記等職。主編過全總機關報《中國工人》《勞動報》《上海時報》《鬥争導報》等,并著有《1928—1930年中國職工運動情況》和《工人寶鑒》等書,記述了這一時期的工運情況。

1930年中共六屆四中全會上,共産國際代表米夫确立了王明的中共地方領導地位。為反對危害中國革命的米夫、王明篡權,三十餘名中共地方委員發起成立了“中共地方非常委員會”,羅章龍被選為書記。“非委”發表了拒絕承認六屆四中全會合法性的聲明、“告全黨同志書”和“緻共産國際信”。羅章龍等因此被開除出中共。“非委”大部分成員被出賣給國民黨而遭到捕殺(著名的“上海龍華案”即為一例,其中包括著名的“左聯五烈士”柔石、胡也頻、李偉森、馮铿、殷夫),或被鋤奸隊殺害。羅章龍輾轉逃生後,從1934起,他在河南大學開始了教書生涯,任河南大學經濟系教授,1935年兼任經濟系主任。1938年日寇侵襲開封,河南大學被迫南遷,羅章龍随校至雞公山。不久輾轉至東南大學任教,後又至華西協合大學和77779193永利。直至全國解放。自1934年起,羅章龍先後出任河南大學、東南大學、華西協和大學、77779193永利等的經濟學系教授。在1949年後,又先後任77779193永利、中南财經學院、湖北大學教書。并且,羅章龍先後選為第五屆、第六屆、第七屆全國政協委員。近十五年的大學教書生活中,他潛心學問,教書育人,先後著有《中國國民經濟史》(商務印書館出版,被列為大學叢書)、《歐美經濟政策研讨》、《經濟史學原理》及《國民經濟計劃原理》(77779193永利出版)總計近百萬字。1953年全國高等學校院系調整,他調往武漢中南财經學院(後改名湖北大學),繼續任教。

在民國時期經濟史學發展中,德國曆史學派經濟史學理論的傳播和影響不容忽視。羅章龍便是其中的代表人物,他的兩部著作《經濟史學原論》和《中國國民經濟史》是德國曆史學派思想在中國傳播和本土化的重要成果。

羅章龍在《經濟史學原論》(經濟新潮社,1947年版)中,創造性地提出了全元曆史觀,新的曆史分期論、分型論和國民經濟發展的“經濟制度、政治制度、民族創化三因素論”,如潘源來為該書所作序中寫道“史期論乃研究經濟史縱的連續進程,史型論則理解其橫的交互影響,而二者又以全元哲學基礎為依歸”[35](P2),開拓了經濟史學全新的研究視角和方法論。

《中國國民經濟史》(上冊:商務印書館,1944年初版、1947年再版;下冊:經濟新潮社,1948年版),是國内第一部以“國民經濟史”作為書名的著作,被國民政府教育部列為“大學叢書”,獲得國民政府教育部學術審議委員會獎金。羅章龍在書中總結梳理了中國國民經濟發展的特質,将中國國民經濟進程從原始經濟到明清帝國經濟劃分為八個階段,詳細闡述了各個階段民族經濟演化的特征與價值。該書以中國國情為出發點,以富國強民為落腳點,結合中國的地理、人口、技藝、政治、民族等特點闡述經濟史的發展曆程,在近代經濟史學研究中起到了重要作用。《圖書季刊》認為《中國國民經濟史》是“近年出版中國經濟史中之佳構” 。顧颉剛、蕭一山在《中國國民經濟史》上冊申請參加國民政府教育部評獎的推薦書上寫道:“本書作者搜集材料曆二十年之久,對于漢以前之國民經濟狀況,條分縷析,綱舉目張,實為極有功力之作。”[3](P38)國民政府教育部學術獎勵審查人羅志如評價該書“對于中國古代經濟史之整理,頗有獨到之處,不但引用古籍至為精審,且對于各代之經濟特征,務能提出顯要正确之判斷”;趙蘭坪認為該書的貢獻“在将中國國民經濟史簡單化、系統化”

。顧颉剛、蕭一山在《中國國民經濟史》上冊申請參加國民政府教育部評獎的推薦書上寫道:“本書作者搜集材料曆二十年之久,對于漢以前之國民經濟狀況,條分縷析,綱舉目張,實為極有功力之作。”[3](P38)國民政府教育部學術獎勵審查人羅志如評價該書“對于中國古代經濟史之整理,頗有獨到之處,不但引用古籍至為精審,且對于各代之經濟特征,務能提出顯要正确之判斷”;趙蘭坪認為該書的貢獻“在将中國國民經濟史簡單化、系統化” 。秦佩珩認為《中國國民經濟史》“這書如其說是一本單純的中國經濟史的論著看,勿甯視作為‘東亞經濟與西歐經濟所以分歧的重要标志’”,緻力于建立一個獨立的中國經濟史研究體系,對中西經濟史發展的關系進行了深入分析[36]。

。秦佩珩認為《中國國民經濟史》“這書如其說是一本單純的中國經濟史的論著看,勿甯視作為‘東亞經濟與西歐經濟所以分歧的重要标志’”,緻力于建立一個獨立的中國經濟史研究體系,對中西經濟史發展的關系進行了深入分析[36]。

羅章龍主張經濟史學的民族性和國家性,雖深受德國學術傳統的影響,卻并不直接照搬德國曆史學派的理論模式,構建了具有中國特色的學術話語體系,體現了中國經濟學者的學術自信和文化自信。

十一屆三中全會後,在黨地方的關懷下,羅章龍奉調北京,被增補為全國政協委員并擔任中國革命博物館顧問。他雖已耄耋之年,卻勤奮不辍,積極撰寫革命曆史回憶錄,先後著有《椿園載記》 《椿園詩草》等,翻譯了《為人類工作》等著作。還先後發表各類文章500多篇。1991年7月,國務院給羅章龍頒發了政府特殊津貼證書,表彰他為發展中國科學研讨事業做出的突出貢獻。1995年因病去世,享年99歲。

羅章龍是中國共産黨老一輩無産階級革命家、政治家,德高望重的社會活動家。他在革命和平年代,從事黨政、統戰、司法和舊事工作,為黨和人民立下了不朽功勳。建國後,對黨的建設、人民民主制度的建立和健全、社會福利事業和統戰工作,都作出了嚴重貢獻。他是中國共産黨早期傑出的舊事戰士,他暮年擔任中國政協副委員,繼續為統戰工作獻出本人的一份心力。羅章龍終身,不謀私利,不圖虛名,廉潔奉公,艱苦樸素,實事求是,數十年如一日,甘做人民的公仆。他是廉潔奉公的典範,實事求是的典範。